先日突如思い立って、

”観能”

つまり能を見に行ってきました。

あの能面のやつ。

「なんで突然能とか見に行ったん?」

というと、

まあほんとに勢いでした。

テレビつけたらたまたま

放送されてて、

「そういえば見たことないしなー」

「日本人として一回は見ときたいなー」

くらいの感じ。

僕最近ほんと

歴史、哲学、宗教、芸術と

知的好奇心が半端なくて、

日本刀やら古事記やら戦国時代やら

いろいろかじりまくってます。

で、今回見に行った能。

僕もそうでしたが

「ぶっちゃけよーわかってない!」

って方がほとんどだと思うので、

「そもそも能ってなんやねん」

ってところから、

実際触れてみての魅力や学びまで、

できるだけかみ砕いて

いろいろお話ししてこうと思います。

豊臣秀吉や松下幸之助など

日本の名だたる名君たちも

こぞって学んだ芸能ということで、

ビジネスをやるうえでも重要な考え方にも通じるものがありました。

まずそもそも、能って? 狂言や歌舞伎との違いは?

ちょっとこのパートだけ

軽くSEOブログやります。

能は室町時代に観阿弥・世阿弥親子が大成させた

日本の伝統芸能。

これはなんか日本史で習った気がしますよね。

ただそれ以外で能の印象といえば

・能面

・伝統的なやつ

・なんか渋い

・なんか暗いところでやる

・何言ってるかわからん

こんなイメージの方が多いのでは。

まあこのイメージだいたい合ってるんですが、

概要をざっくり一言でいうと、

”歴史モノのミュージカル”

になります。

地謡(じうたい:バックコーラス)

囃子(はやし:演奏バンド)

が奏でる音に合わせて、

「平家物語」

「源氏物語」

「伊勢物語」

など古典のストーリーを演じる。

こんな感じで、

やってることはいたってシンプル。

ミュージカルです。

(ちなみにミュージカルなんで演目のことを”曲”って呼びます。)

で、能がミュージカルなら狂言や歌舞伎との違いは?

というと、

まず狂言。

狂言は能とセットで上演される“コメディ”。

古典の逸話を演じる能に対し、

狂言は庶民の暮らしの中にある笑いを演じます。

そして歌舞伎。

歌舞伎は江戸時代に成立した芸能で上2つに比べると後発。

内容としては能と近いミュージカルですが、

歌舞伎はより大衆向けに演じられた

カジュアルなものになっています。

実際見に行ってみての感想、気づき

簡単に能の概要について話したところで、

ここからは実際見に行ってどうだったか?

ってところを話していきます。

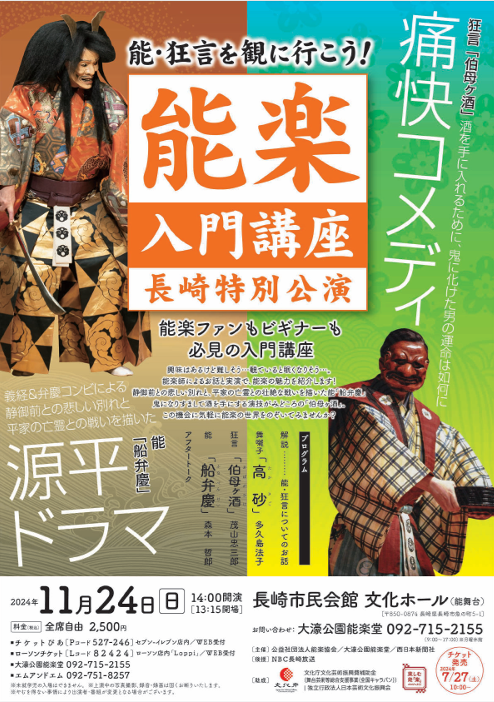

今回見に行ったのはこの入門講演。

狂言を“痛快コメディ”と打ち出す

このチラシの訴求が秀逸。

“だれにでも分かりやすく“という

気遣いを感じます。

で、チケットを買っていざ公演へ。

ちなみにチケット、ふつーにeplusで買えます。

伝統芸能もデジタルの時代。

公演では

舞囃子(能のメインどころをまとめたダイジェストPVみたいなもの)

↓

狂言

↓

能

と順番に見ることができたのですが、

正直、圧巻でした。

笛と太鼓、鼓が奏でる和の音色。

シンプルながら品を感じさせる能楽堂の空気感。

豪華絢爛な衣装。

言語の理解は難しいながらも

圧倒的な存在感で目が離せないシテ(主役)の演技。

まさに“幽玄“という言葉を表した、

どこかこの世のものではないような

美しさがありました。

笛と小鼓、大鼓、太鼓。

演技と一緒に奏でられる楽器の音は、

聴いていて穏やかな気持ちになってきます。

神社やお寺に行ったときにも思うんですが、

“和”の文化に触れると心地よさを感じますね。

演技のセリフの方は、

ぜんぶ室町時代の古語なので

ぶっちゃけ何言ってるかあまりわかりませんでした笑

ただ事前にストーリーを調べておくと

だいたい流れは分かる。

見に行かれる際は

予習しとくのを強くおすすめします。

ちなみに狂言も古語で話されるのですが、

セリフが多く所作もコメディチックなので

かなり分かりやすい。

普通にクスっと笑えます。

能より狂言の方がとっつきやすい印象でした。

引き算の美学

能の上演は

・板張りの舞台

・小道具もほとんど使われない

・セットはなく松の木が書かれている鏡板だけ

と非常にシンプル。

当然具体性モリモリの現代ミュージカルや映画に比べ

分かりにくさ、とっつきにくさは凄いのですが、

このシンプルさこそ

時代のリーダーたちが重用した理由だといいます。

具体を足し算された状態では

それ以上足したり、考える余地はない。

でも引き算された抽象の状態なら、

見た人それぞれが想像のまま

自由に世界を描くことができる。

能という最小限の抽象表現を通して、

だれもがクリエイターになれる。

それが能の魅力のひとつなのだそうです。

クリエイターになれる=考える力、想像力、センスを鍛える。

これが豊臣秀吉や徳川家康など

実力ある戦国大名が能を学んで、愛した理由。

そういわれると非常に納得がいきます。

抽象概念から右脳的センスを鍛える、

というのは当時から重要視されていたそうで、

能だけでなく茶道や書なども

同じ理由で愛されていたそうです。

抽象から考える力をつける知育的需要。

+高級茶器や能面など

持ってることがすごいというステータス的需要。

現代の富裕層が絵画を買うのと

全く一緒で面白いですね。

抽象から具体を生み出す足し算スキル

この

抽象から具体を生み出す力。

我々情報発信者や、社会人全員に必要な力だと思います。

逆の、

具体から抽象(本質)をたどる力も含めて

“具体抽象思考“とよくいいますね。

ひとつの本質から

「例えば」と分かりやすい例をだしたり、

アイディアを生み出したり。

逆にたくさんの具体事例から

「つまり」と本質を理解したり。

本質を理解したらまた

「例えば」でさらに別事例につなげていく。

こうやって

具体事例と抽象概念を行ったり来たり考えると

思考力が深まっていくし、

“頭がいい“というのは

この繰り返しをずっとやって、

呼吸するようにできる状態だと思っています。

自分のフィールドである情報発信でも

この具体抽象思考を

繰り返して今後も鍛えていきたいですが、

今回の能のように

色んな文化に触れることでも

思考力、センス、直観力、磨いていきたいです。

冒頭で話した歌舞伎も見てみたいし、

茶道とかもやってみたい。

焼き物の里

三川内も地元にあるし、

伊万里、有田、波佐見も近所なので

陶器にも触れていきたいな。

能でも

僕の推し妖怪である“玉藻の前”をテーマにした、

“殺生石“という曲もあるので

これもいずれ見に行きたい。

やりたいこといっぱい。

引き算を楽しむ日本文化、

今後も愛していきたいです。

コメント